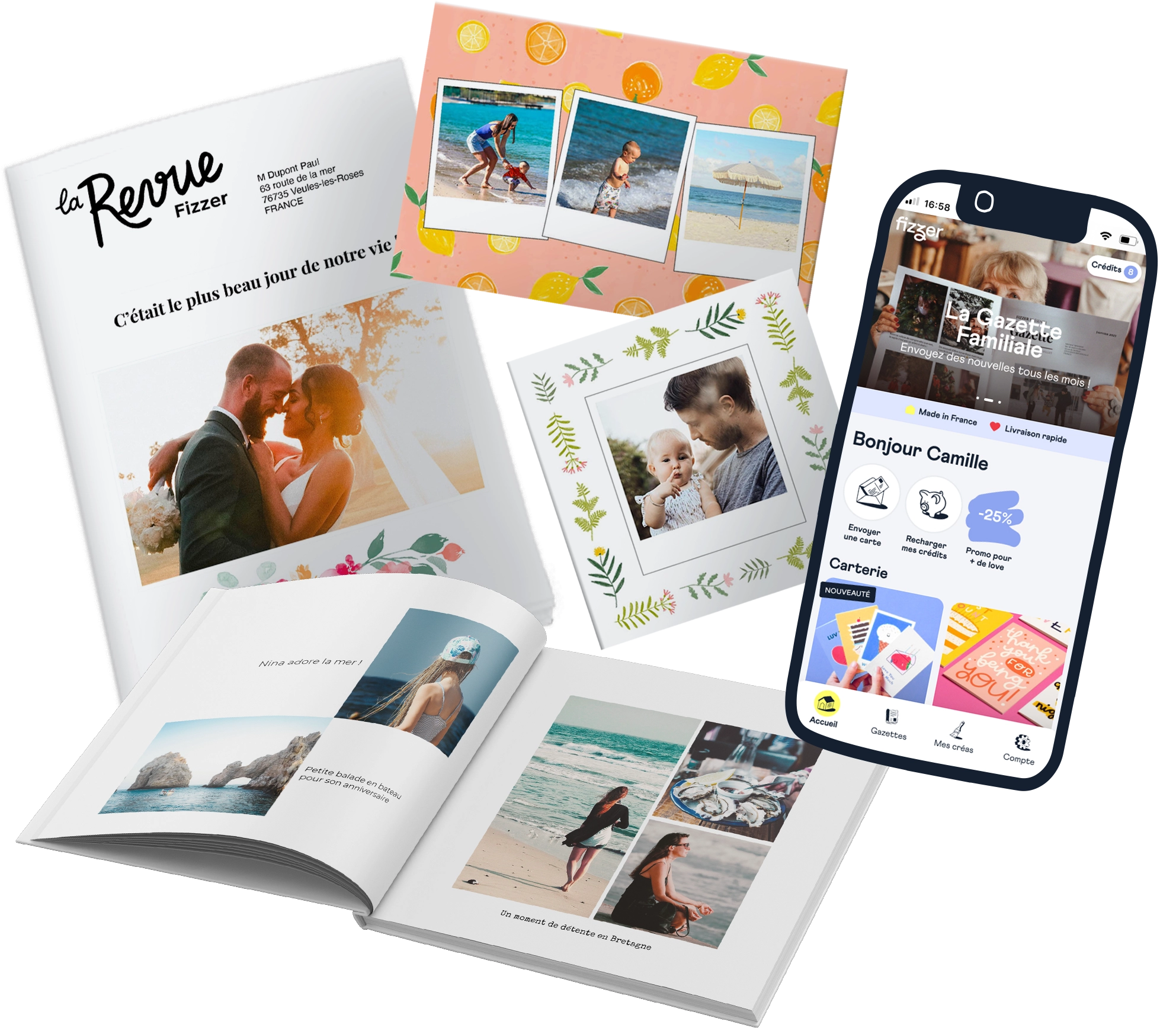

La Gazette familiale

Le plus beau cadeau pour vos grands-parents

La gazette familiale, comment ça marche ?

Étape 1

Depuis notre app, créez votre espace famille

Étape 2

Invitez vos proches à importer leurs photos et leurs histoires

Étape 3

La gazette est imprimée et envoyée à vos grands-parents chaque mois

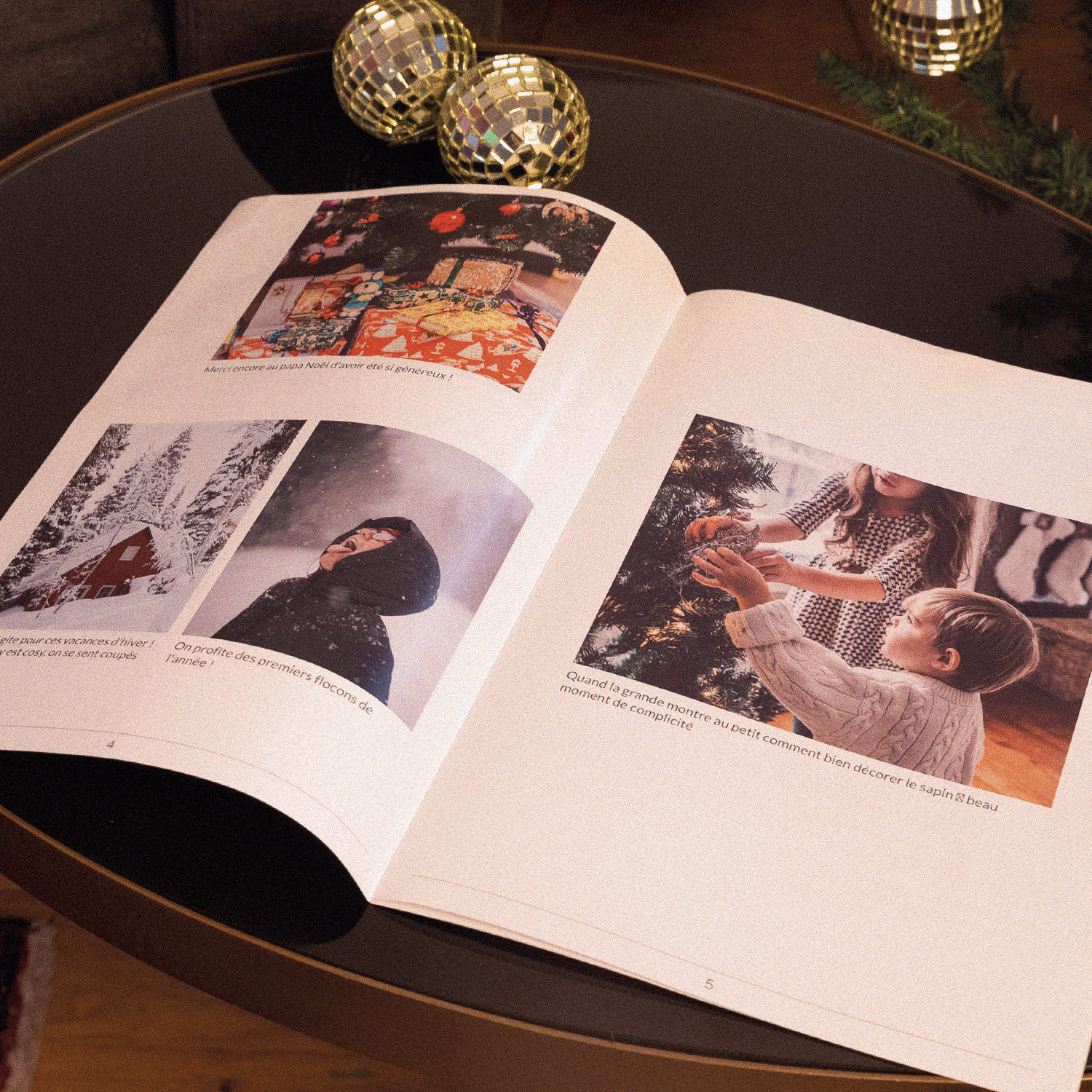

La Gazette Fizzer a des mensurations de rêve !

🗞 Format A4 pour donner à vos souvenirs l’espace qu’ils méritent.

📒 Entre 8 et 24 pages (soit 93 images en tout !) de moments de joie à partager avec votre famille.

📄 Un papier glacé de 150g et une impression de maxi qualité (c’est notre métier) pour conserver longtemps vos gazettes.

💌 Envoyée dans une belle enveloppe pour garder vos nouvelles au chaud et livrée dans le monde entier !

👩🎨 Votre gazette se personnalise tout au long de l’année avec des designs originaux au fil des saisons.

Tenez (enfin) votre promesse de donner de vos nouvelles plus régulièrement à vos grands-parents.

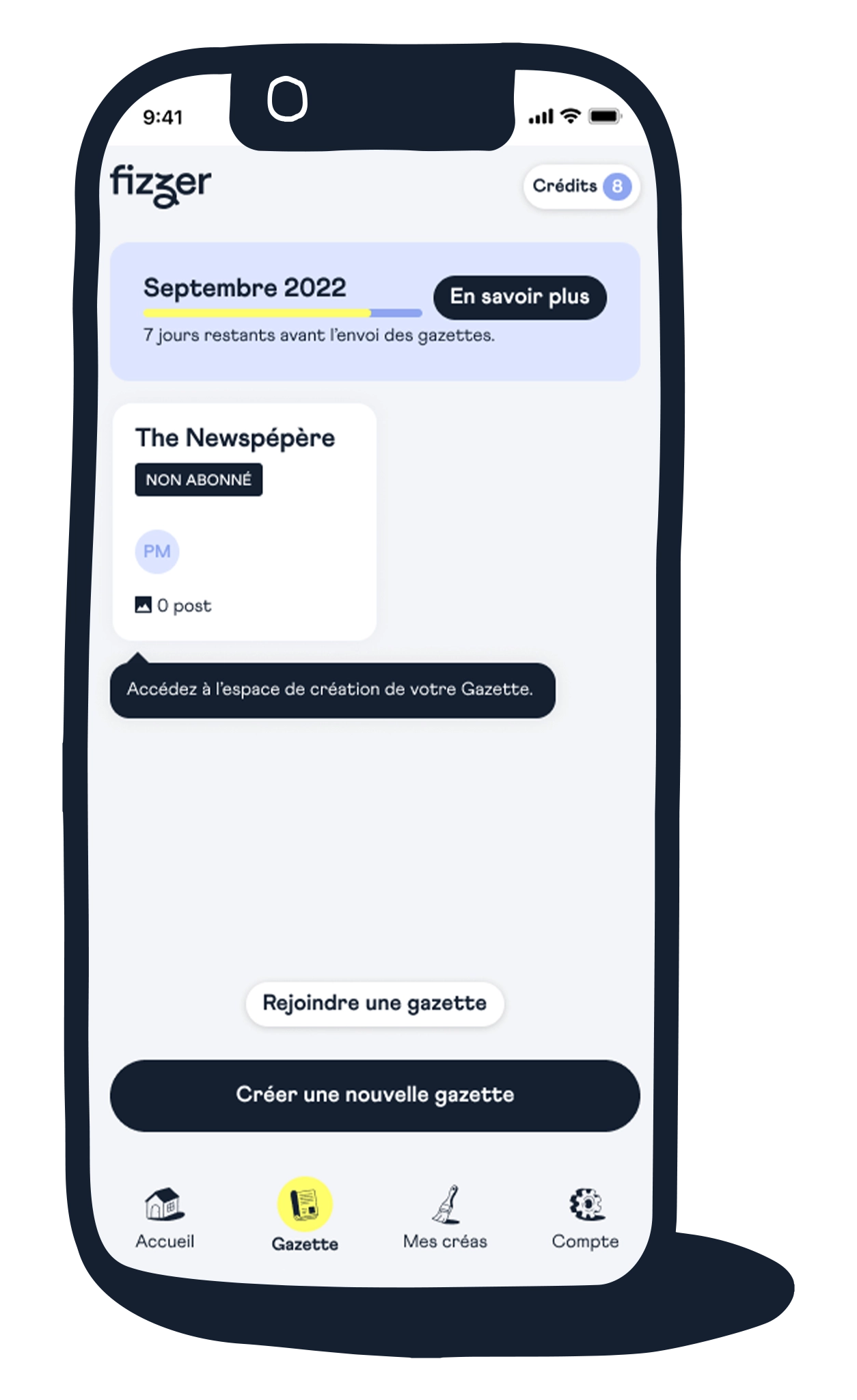

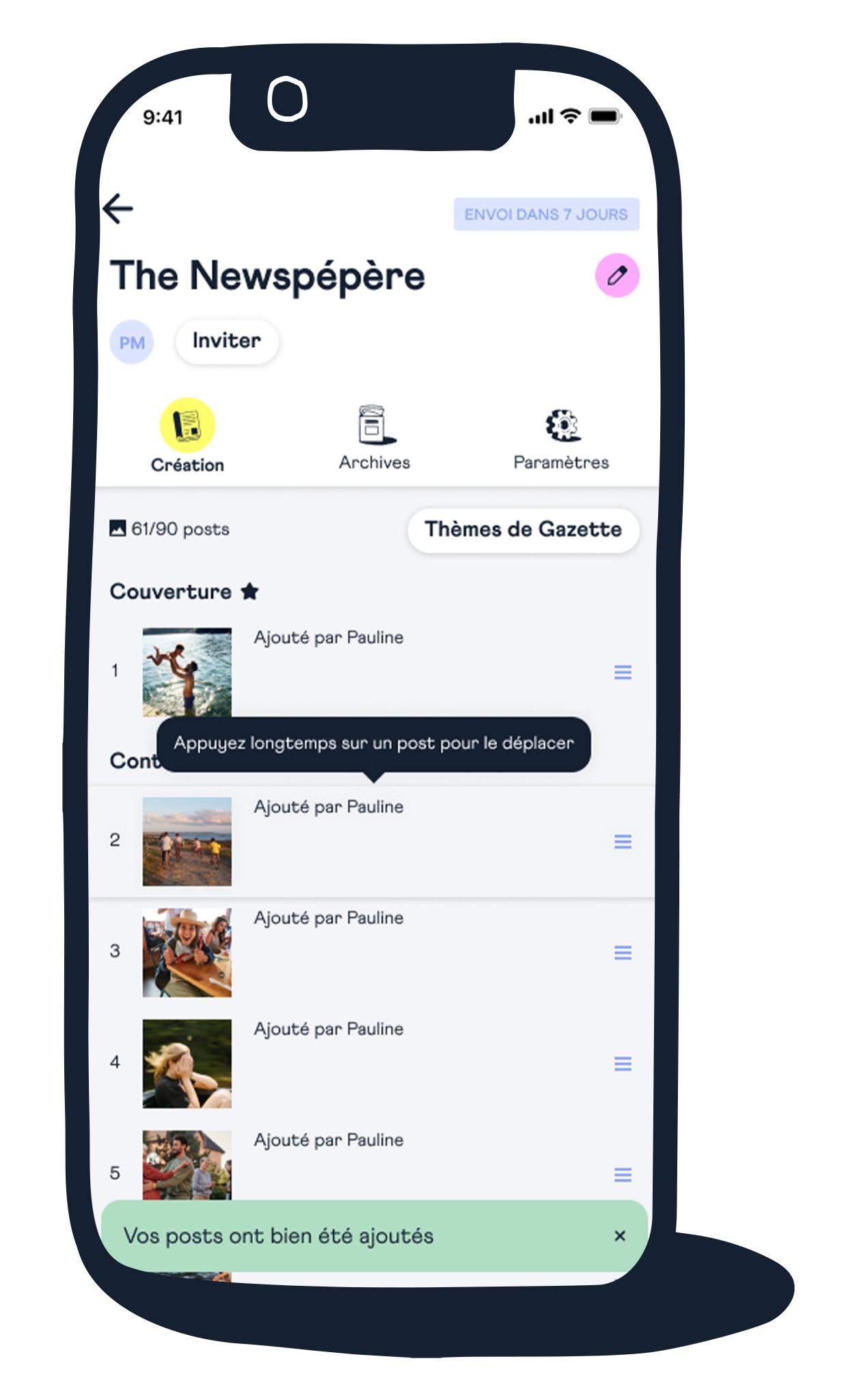

Comment créer sa gazette familiale dans l'application ?

Créez votre espace gazette

Partagez vos nouvelles

A chaque mois sa gazette

A la fin du mois, votre gazette est imprimée et expédiée dans la boîte aux lettres de vos proches

Informations de livraison

La gazette peut être constituée tout au long du mois jusqu’au dernier jour du mois à 23h59.

A partir du 1er jour du mois suivant, voici comment se décomposent les délais avant que votre précieuse gazette n’arrive chez votre destinataire :

Nous imprimons votre gazette en 24 heures ouvrées dans notre imprimerie grenobloise.

Ensuite, ce sont les délais de La Poste qui s’appliquent.

- France et Europe : 2 à 6 jours

- USA, Canada et Australie : 4 à 12 jours

Envie de personnaliser votre gazette familiale ?

Un cadeau collectif qui cultive l'esprit de famille

Offrez un cadeau qui change, qui a du sens et qui durera dans le temps (pas comme les chocolats, les gourmands !). Grâce à la gazette familiale, vous leur manquerez (un tout petit peu) moins.

FAQ

Besoin d’aide ? Une question ? L’équipe Fizzer vous répond en 24h, même le dimanche !

Déjà

2 millions

de serials Fizzer

séduits depuis 2014

Plus de

3 millions

de cartes

envoyées chaque année

Pourquoi offrir une gazette familiale Fizzer ?

Avec notre gazette, vous entretenez jour après jour ce lien familial qui vous unit. Partagez vos meilleurs moments du quotidien, et rapprochez toute votre famille autour d’un joli projet commun : une gazette rassemblant tous ces moments à envoyer chaque mois à vos grands-parents.

Alors faites-leur vraiment plaisir avec des gazettes remplies de bonnes nouvelles. Le tout, au format papier, comme au bon vieux temps, pour pouvoir conserver chacune d’entre elles et les feuilleter au gré de leurs envies.

Fabrication Française

Papier certifié Imprim’vert

Personnalisable à souhait

Livraison rapide